今回紹介するのは、大台町文化財保護委員で大台町ユネスコエコパーク推進委員、植物や郷土史に詳しい大台町薗(その)に住む高松 隆吉(たかまつ たかよし)さんです。大台町を愛し、この町での遊び方を教えてくれる高松さんに、人生を楽しくするヒントを伺いました。

【江馬銀座の料理人だった】

旧宮川村で、ここに行けば何でも揃うと言われるほど商店が立ち並び賑わっていた大台町江馬(えま)。かつては「江馬銀座」とも呼ばれていました。その江馬銀座の一角で仕出しの店から始まり、宮川村で唯一の寿司屋として板前の仕事をしていた高松さん。平成9年に大台町薗に地域交流施設でもある温泉リゾート「奥伊勢フォレストピア」ができてからは、自身の余暇の時間もほしかったということで、夏季営業を主とする鮎料理専門店に切り替えたそうです。鮎は、大台町薗の宮川上流鮎種苗センターで仕入れていました。

ある時、お客様からお茶席の懐石料理の依頼が入ったことで、大台町佐原(さわら)で開催していた茶道教室に通うことに。茶道において掛け軸は、茶室に入った時に真っ先に目に入るもので、お茶席の主人が「どのようにお客様をもてなしたいか」を表現するためのものです。禅の心が書かれたり、季節を楽しんだり。次に高松さんは、そこに書かれた字を読むために、変体仮名やくずし字を学ぶようになりました。

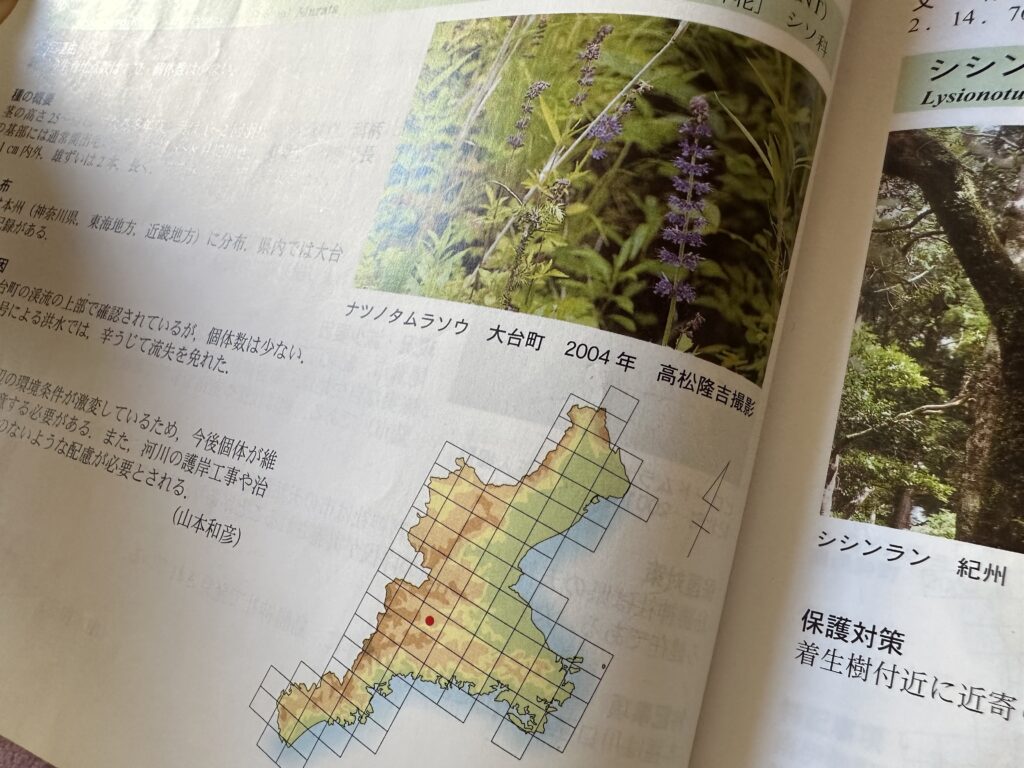

その後も、高松さんの興味は次々と派生していきます。茶室に飾る花をきっかけに華道を習い、友人との山歩きが趣味に加わると、山野草やキノコについても研鑽を積むように。植物が花を咲かせる時期はたいてい10日間程度と短いもの。そんな姿を撮影して残したいと思うようになり、カメラが趣味の一つとしてプラスされました。県が発刊した「三重県レッドデータブック2005 植物・キノコ」には、高松さんが撮影した花などの写真が約30点使用されています。

【狭いコミュニティでの古文書や書画の重要性】

高松さんは、地域の詳しい歴史は古文書からしか調べることができないと言います。

「県で重要とされる古文書は保管されますが、そう判断されなかったものは市町に下りてきて振るいにかけられます。そこで重要でないと判断された書物も、町の中の一部の地域にとっては重要な情報。読み解いていけば、地域の歴史が見えてきます。それを誰もしなければ、ただ埋もれていくだけ」

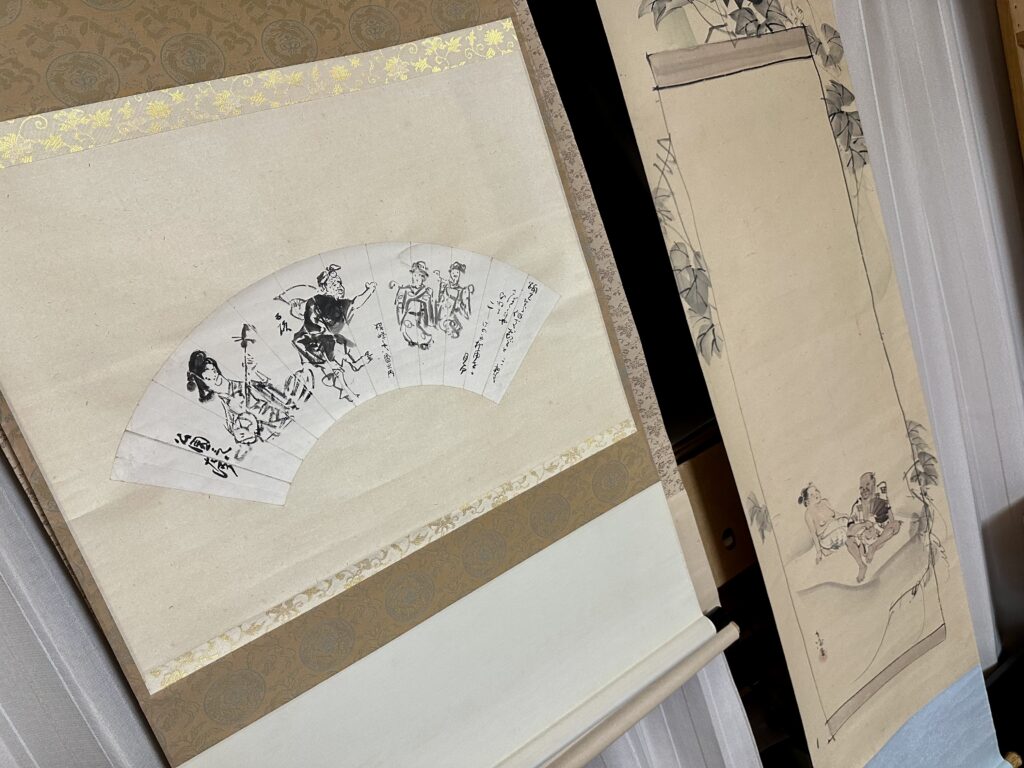

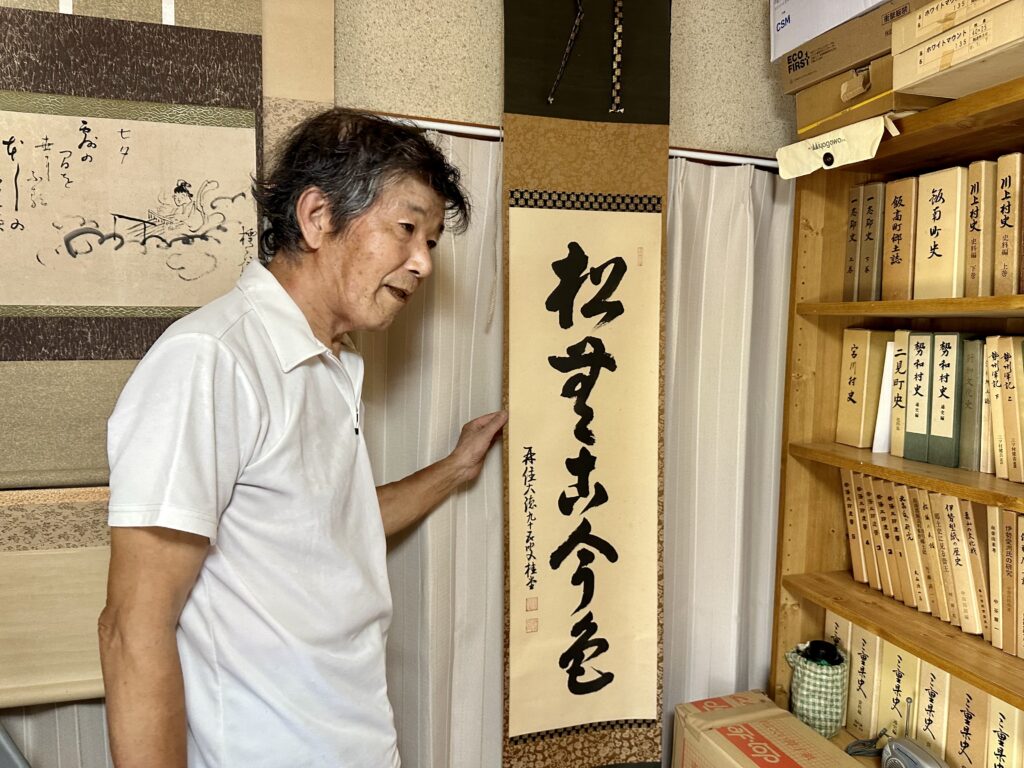

地域に関する古文書と現代の書籍、古い絵画、書などを収集する高松さん。書画のコレクションは、大台町を中心とした周辺市町で名を馳せた人物のものにほぼ限定されています。 「三重県出身の著名人、本居宣長や松尾芭蕉、松浦武四郎などは他の人に任せる。有名な人物の作品は高額だしね」とおどけてみせます。

さて、先日紀北町の「海山郷土資料館」で開催されていた中村左州(二見出身の明治時代の画家)展には、高松さんが所蔵する作品が貸し出され展示されていました。

「県内には、三重県立美術館、石水博物館、パラミタミュージアムなどがありますが、三重県出身の作者による日本画の展示や企画展は非常に少ない。地元出身の作家でも、レベルの高い人はたくさんいます。作品に触れる機会を作って興味を持つ人を増やしていかないと、廃れていく一方」

誰かがやらなければ――前述の古文書と同様です。

「変体仮名やくずし字は、少しでも読めるようになれば面白くなる。読むことに挑戦しようとするから。私はドラマや映画の時代劇では、床の間の掛け軸に一番に目が行きます。細部まで楽しめるようになる」

そんな筆者も高松さんが講師を務める公民館講座「古文書から読み解く大台町の会」の初代からの受講生。「早く極めようとしなくてもいい。生涯教育として、少しずつ継続していけばいい」と励ましていただきながら、3年目に入りました。

【自然しかない環境で、全力で遊ぶということ】

「大台町は、お金を稼ぎたいなら不利な場所。人口の多い環境でないと、たくさんは稼げない。私は、自然に囲まれた心豊かな生活が好きだから住み続けています。ここで生まれ育った人は、『ここには何もない。自然しかない。自然=不便』と言い、なるべく便利に生活しようとする。都会の人は自然を求めに、不便を楽しみにやってくるのにね」

高松さんは、大台町のこの自然いっぱいの不便な環境を愛し、あらゆる遊びを全力でやってきました。 「自然とは一言で言っても、莫大な種類があります。植物学、動物学、地質学――あらゆる面から、遊び方は無限にある。観光客は夏に集中していますが、大台町は広葉樹が多いので、落葉してから木本来の姿が観察できます。光が入るので、冬の森は明るい。寒くなれば、霧氷や樹氷も見られる。

ここに住んでいる人が楽しみ方を説明できないと、観光客や移住者を呼び込むことはできません。大台町は自然が魅力とは言うけれど、住民は自然のことをどれだけ知っているでしょうか。ここに住んでいて、山を里から眺めていて、どれだけの人が現地へ入って遊んでいるでしょうか」

大台町は、ユネスコエコパークの町であり、西部は吉野熊野国立公園の一部でもあります。こんなに素晴らしい魅力があるからこそ、遊びに来る人、移住を希望する人がいるのに、地元に住む人がその良さを理解せずに説明することもできないでいる。インバウンドが訪れても、外国人の方が日本の文化についてよく知っている場合も多くあります。これでは情けないし、恥ずかしいことだと筆者は思います。

【大台町での人生の楽しみ方】

「私の趣味は、やってもやらなくても、知っていても知らなくても生きていけること。面白いことは山のようにあります。目の前のことだけで生きていて、その入り口に立つ機会もないのかもしれませんが、やってみれば人生が楽しくなる。どこに住んでいても楽しめます」

あらゆる分野の専門家を目指す若者には、こんなメッセージをいただきました。

「一から自分で調べることは時間の無駄。まずはその分野の先輩を探し、成果を学ぶことから始めて継承した上で始めれば、時間の短縮になり先輩を超えられます。研究は、誰かからの引き継ぎをスタート地点とすることが近道」

高松さんが所蔵する書物の山には、いにしえの人々が生涯をかけて極めた情報が詰まっています。彼ももちろん、希望者が門下に入ることを快く引き受けます。

令和6年度からは、高松さんの持つ古い絵画や書の掛け軸を展示して観賞し、作者とその背景を教わる公民館講座「大台町書画会」が始まっています。今後のテーマとして、季節、人物、動物、花などを予定しているとのこと。特に、三重県には本草学者が多いということで、NHK朝ドラ「らんまん」で注目されたような薬草に関わる展示も開催したいと話していました。

「体験しに来てくださいと言えばいいのかな?勉強と言うと、学生時代に終わっているから、遊びでいい。趣味の範囲を広げて、楽しく生きませんか」

最後に、高松さんの座右の銘を伺いました。

「不失花」――失せざる花。これは、禅語ではなく、世阿弥の残した秘伝書「風姿花伝」の中から、茶掛としてふさわしいと採択されたものです。世阿弥は、「能役者にとって花は命であり、生涯にわたって花の一枝を持っていなければならない。花を失えば、もはや能役者ではない」と説き、いつまでも「失せざる花」を身につけていくには、一にも稽古、二にも稽古と稽古第一主義を強調しています。また、若さに基づいた美は一時の花にすぎない。いつまでも失せることのない花、まことの花を身につけた人物こそ天下の名人であると。

物事は何でも、名前を知ることから始まります。一歩踏み出して知ってみると、その面白さが分かってきます。今まで興味のなかった分野でも、奥の深さにはまり込むかもしれません。それが、自分の住んでいる土地のことならなおさらです。大台町には、遊びを教えてくれる先生がいます。最初は軽い気持ちでも、何年も続けていると、気付いたころにはその趣味を極めている。それをまた次世代に受け継いで――郷土愛のサイクルがこの町の未来を支えていくことでしょう。