今回お話をお聞きするのは、三重県多気郡大台町神瀬(かみぜ)に住む、大台町茶業組合の組合長、中西一浩(なかにしかずひろ)さんです。家業を継いでお茶を作り続けてきた中西さんが持つ賞状や盾、トロフィーは数えきれないほど。お茶だけではなく、消防団長としての功績も含みます。元地域おこし協力隊の筆者をはじめ、移住者にも気さくに話しかけてくださる中西さんに、お茶と消防団活動について伺いました。

【家業を継ぐ】

お茶は、古くからの大台町の特産品です。自家消費用にお茶の木を家の周りで育てていて、炒って手で揉んで加工し日々飲むのが当たり前。町内でも神瀬地区は、お茶農家さんが多い地域です。

中西さんが幼い頃は、お父さんが中心となり、養鶏や水稲をされていました。当時は田園風景が広がっていたそうですが、国の減反政策で、地域一帯で「お茶が良いらしい」と田んぼをやめてお茶の木を植え始めました。

若い頃はやんちゃをしていて、大阪に出ていたという中西さん。二十歳を前に実家に戻ってからは、地元のガソリンスタンドで働くようになりました。良縁に恵まれ結婚し、子供が生まれてから、お父さんを手伝うように。平成10年頃に代替わりをしてからは、お茶だけに一点集中。町内でもいち早く機械を取り入れ、大量生産するようになりました。大台町茶業組合の組合長に任命されてからは約10年。長きに渡り、担い手の一人として大台町のお茶産業を支えてきました。

【大台茶は“伊勢茶”のひとつ】

大台町で生産される「大台茶」は、伊勢茶に含まれます。三重県産の緑茶を伊勢茶と呼び、四日市市や鈴鹿市などの北勢地域、松阪市や度会町、大台町などの中南勢地域で作られます。

宮川流域にかかる濃い霧が良質の茶葉を育むとされる大台町は、古くからのお茶の産地であり、各家庭でお茶を作り飲むという日常が今も根付いています。中西さんに大台町のお茶の歴史を聞いてみるも、「いつからお茶のまちになったか分からん。多分、今生きている人だと誰に聞いても分からんのちゃうかな」とのこと。

大台町史を開いてみると、400年以上前より既に大台町でお茶が栽培されていて、年貢として納められていたという記述がありました。幕末から明治にかけては、北アメリカなどへ相当な量の大台茶が輸出されていたとも。昭和41年に、大台町の特産品としてさらなる振興をはかろうと行われた大台町茶業大会での宣言と決議が、今日の大台茶を成長させた源となっているといいます。

【お茶産業の衰退】

ペットボトル飲料が登場し、コンビニができ、世の中が便利になっていくにつれ、お茶産業は徐々に衰退していきます。大台町でも、お茶を加工する茶工場の数は、全盛期の半分になったそう。一方、後継者不足で引退を余儀なくされたお茶農家さんの茶畑は、体力のあるお茶農家さんに引き継がれたので、今もお茶を作り続けている人は、当時よりも広範囲で生産をされています。中西さんで、2万5000㎡の茶畑。「そんなん少ない少ない。町内で1000a、10万㎡やっとる人もおるよ」。現在は、14軒ほどの茶工場が稼働しています。

「急須すら家にない家庭が多い」と中西さんは嘆きます。急須でお茶を淹れてリラックスしたり、料理を引き立てたり。日本の素晴らしい文化に、改めて注目が集まる動きもあります。

「大台茶も後継者がおらん。体力勝負やから、年を取ってくると厳しい。親父の代は、今の3倍の価格で売れた。今は兼業か、規模を大きくしてたくさん作るか。でも、もうちょっとしたらお茶の値段が上がってきて、この業界も良くなるという話もある。そうなれば、若者がチャレンジしてくれるかも。機械化が進んでいて、昔よりも楽に作れる」。中西さんは筆者たちのような移住者の情報に注目し、期待してくれているようです。

【受賞歴多数の中西さんのお茶】

最近では、令和4年、三重県茶業会議所主催の第45回伊勢茶品評会で普通煎茶賞を受賞し、農林水産大臣から表彰を受けるなど、中西さんの作る良質なお茶は、これまでに幾度となく賞を獲得してきました。

さて、多くの大台茶は、大台町の中心部にある「道の駅 奥伊勢おおだい」で購入することができますが、中西さんのお茶は道の駅には置いていません。むしろ、「お茶で商売をしたくない」と。これは、昔からのリピーターのお客様に、高品質の大台茶を届けたいという強いこだわりからです。

また、中西さんも所属する「茶園リフレッシュクラブ」は、東日本大震災で被災された方々を訪問し、お茶と赤福を直接寄付しに行く活動を7年間続けてきました。「色々話をしに行って、顔なじみになった。コロナで行けなくなってからも、大台茶がほしいと気仙沼から電話をもらう」。口コミで広がり、中西さんの新茶を楽しみにしているファンが、全国に続々と増え続けています。

【奥伊勢フォレストピアで限定販売】

中西さんのお茶を味わってみたい!そんな方は、どうすればいいのでしょうか。

大台町の宿泊施設「奥伊勢フォレストピア」の売店で、6月上旬から販売される超人気商品「青ほうじ茶」こそ、店頭で手に入る唯一の中西さんのお茶なのです。

大台町神瀬で育てられる青柳を原料に浅煎りで仕上げられた青ほうじ茶は、名前の通り、青い色でありながらほうじ茶の味と香りを楽しむことができる、中西さんのオリジナル商品です。元々は、緑茶とほうじ茶の中間のようなお茶を家で消費するためだけに作っていたそう。

商品化のきっかけは、コロナ禍の前に遡ります。奥伊勢フォレストピアでは、2月と10月に、温泉付きのランチバイキングを開催していました。あまりの人気で平日でもほぼ満席。待ち時間をロビーで過ごす人のために、茶園リフレッシュクラブによる「聞き茶会」イベントが始まりました。お客様に飲み比べてもらうと、5種類の中にあった青ほうじ茶が好評。コロナ禍に入り、バイキングと聞き茶会は中止となりましたが、お客様からの声とフォレストピア坂東支配人の熱烈オファーから、他では味わえない青ほうじ茶を商品化。フォレストピア限定で販売するに至りました。フォレストピアのホームページやSNSで入荷情報が入ると、まとめ買いしに来るお客様が殺到するほど話題に。数量限定のため、気になる方は、6月のフォレストピアの発信をチェックしておいてください。

また、こちらも支配人の熱望により、2023年からフォレストピアの客室用のおもてなしのお茶にも、中西さんが作るお茶が提供されるようになりました。こちらのティーパックも好評で、商品化され、青ほうじ茶とともにフォレストピアの売店で販売されています。

【消防団長としての活動】

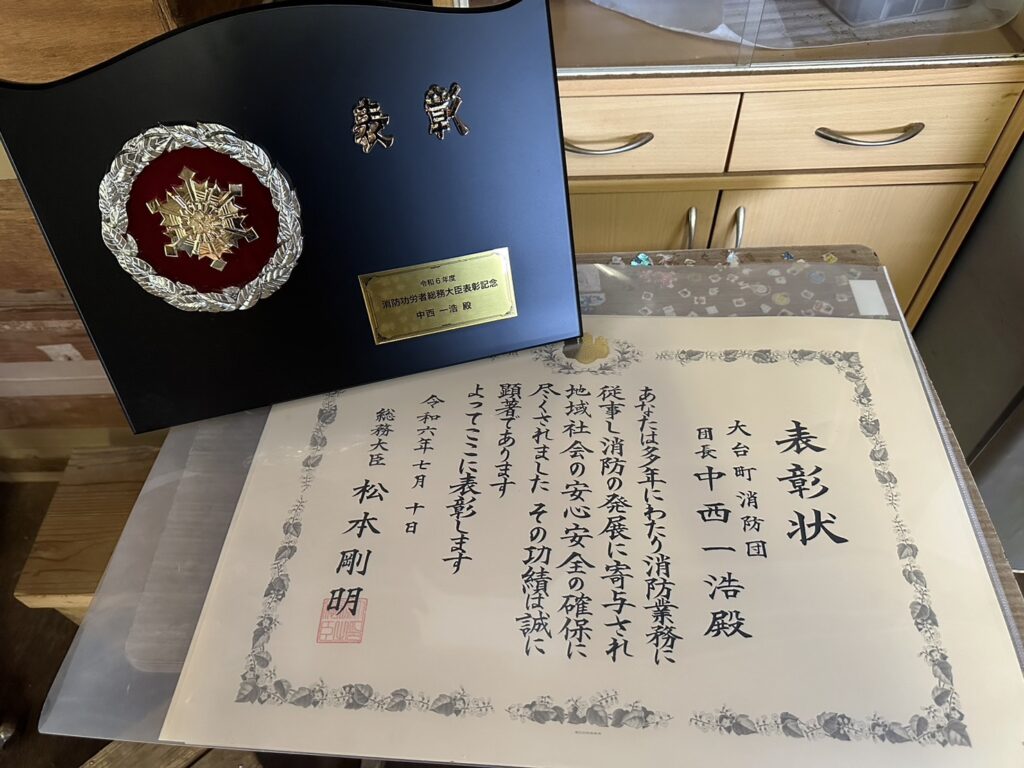

中西さん、受賞歴がすごいんです。「盾やトロフィーは、飾りきれやんから押し入れの中にドッとある。賞状はこーんな分厚い束になるほど」。その中には、お茶で取った賞と、消防団活動によるものが。

大台町消防団の団長も務めている中西さん。昭和58年に入団して以来、地域住民の安全確保達成に対する姿勢が模範的であると、令和6年7月に総務大臣表彰を受けました。全国8人の中の一人に選ばれたとあって、地元の新聞にも取り上げられて話題に。「広報おおだい令和6年8月号」には、町長からの伝達表彰式の様子が掲載されています。また、平成30年には、消防庁長官から功労賞が授与され、章記を受けています。「長く担っているだけが理由ではなく、功績が評価されるらしいけど…なんで選ばれたか分からん!」と照れ笑い。いや、本当に大台町の誇りです!

神瀬は旧大台町ですが、旧宮川村も消防署の管内だったので、合併前も出動要請があれば真っ先に駆けつけたとか。入団当初の消防団員の人数は、旧大台町・旧宮川村ともに約200人だったそうです。現在の団員数は約300人。9つの分団があり、その中でも班に分かれています。

火事があると、消防署から役場と同時に団長へ連絡が来ます。現場へ急行し、状況を見て「どことどこの団員を出せ」と中西さんが指示。到着した団員から、消火活動に当たっていきます。

令和2年に発生した大きな火事では、中西さんは夜9時に現場に到着し、一晩中作業し、帰宅したのは翌日の夕方6時だったそう。大台町に甚大な被害をもたらした平成16年の台風では、何度も捜索に加わったのだそうです。

「火事や災害など消防団が出動するのは、多い年で年2~3件。行事としては、出初式、夏季訓練、多気郡3町合同訓練がある。役場総務課に入団届を提出すれば、誰でも入れるよ。移住者も多く入ってくれている。手っ取り早く地域に溶け込みたいなら、消防団が一番!」。お茶づくりも消防団活動も、体力の続く限りやっていきたいという中西さん。心強い兄貴分のいる大台町で、産業と地域づくりに挑戦してみてはいかがでしょうか。